Brauwesen in Alt-Frankenhausen

Beitrag aus dem Frankenhäuser Wochenblatt 2007

Das Bier ist seit dem frühen Mittelalter als Getränk und Medizin bekannt und geschätzt. Dieses Bier war nicht vergleichbar mit Erzeugnissen unserer Zeit. Weder Kühl- und Filteranlagen noch der Zusatz von Kohlensäure waren bekannt. Der Hauptbestandteil des Bieres war von je her die Gerste.

In der Mälzerei wird die Braugerste befeuchtet, vorgekeimt und schließlich in der Darre wieder getrocknet. Damit ist die Vorbereitung der Gerste oder die Bereitung des Malzes abgeschlossen und das Brauen beginnt.

Das getrocknete Malz wird in Schrotmühlen gequetscht und für den Brauprozess aufbereitet. Danach kommt das Malz im Maisch- und Läuterbottich mit ausreichend Wasser von hoher Qualität in Berührung, löst die wichtigen Biergrundstoffe heraus und wird als Würze weiter verarbeitet. Auf dem Boden des Bottichs setzen sich die unlöslichen, festen Bestandteile als so genannter Treber ab.

Der nährstoffreiche, natürliche und bereits aufbereitete Treber wird gern als Futtermittel in der Landwirtschaft verwendet. Die Würze wird unter Zusatz von Hopfen in der Würzpfanne gekocht und danach auf Zimmertemperatur abgekühlt, was früher in den Kühlschiffen erfolgte.

Danach wird der Würze die Hefe zugegeben, die sich oben bzw. auch unten entsprechend dem Hefetyp absetzt. Die natürliche Entwicklung von Kohlensäure vereinfacht den Ausschank. In Lagertanks abgefüllt, muss das Jungbier reifen. Früher kam es ungefiltert in Fässer und musste hier reifen.

Ein Prozess, der hohe Sauberkeit und die strikte Einhaltung des Ablaufes voraussetzt. Nur so kann ein schmackhaftes, gesundes und gut aussehendes Bier hergestellt werden. Die Grundlage eines guten Bieres ist Malz und Hopfen, die nach dem Reinheitsgebot aus dem Jahre 1516 verarbeitet werden, wofür der Braumeister allein die Verantwortung trägt.

Jedoch das erste deutsche städtische Reinheitsgebot für Bier wurde 1434 im thüringischen Weißensee festgeschrieben. Im »Stat Buch« von 1434 entdeckte man eine »Statuta thaberna«, die Gesetze über das Benehmen in Wirtshäusern und das Brauen von Bier zusammenfasst.

Das Reinheitsgebot in Verbindung mit der Darstellung von Schaufel, Maisch-Scheit und Schöpfer im Läuterbottich, dem Handwerkszeug des Bierbrauers, wird auch heute noch als Symbol für die Brauerinnung verwendet. Oft wird das Bild noch vervollständigt durch Hopfenranken und Gersteähren.

Auch in Frankenhausen entstand um das Jahr 1400 das städtische Malz- und Brauhaus als Eigentum der Stadt. Nach Abschluss des ersten Stadtmauerbaues mit Seigertor im Norden und Wassertor im Süden um 1200, wurde anschließend die Stadterweiterung nach Norden in Angriff genommen.

Die Scheunen im Bereich der heutigen Fritz-Brather-Straße 7, wurden vor dem Bau der Bürgerschule (1877 fertig gestellt) abgerissen. Die Kreuzung der beiden Wasserläufe entstammen der Kleinen Wipper und verlaufen auf unterschiedlichem Höhen.

1 Brau- und Malzhaus

2 Grabenmühle

3 Scheunen

Spätestens zur Fertigstellung der erweiterten Umfassungsmauer um 1400, war die alte Befestigung zwischen Brauhausgasse und Gelgen mit dem Seigertor überflüssig. Es liegt nahe, dass man das Brauhaus mit dem Baumaterial der alten Stadtmauer an der südlichen Ecke Klosterstraße zur Brauhausgasse errichtet hat. Das kompakte Gebäude von 28 m Länge und 12 m Breite hatte neben dem Erdgeschoss noch zwei Obergeschosse und zwei Dachböden. 1

Der Maischbottich (ca. 7.500 I), Wasserbottich (ca. 7.500 I) sowie der Kupferkessel (ca. 3.500 I) befanden sich im 2. Obergeschoss, während nach unten im 1. Obergeschoss die Kühlschiffe (ca. 9.500 I) folgten und im Erdgeschoss der Gärbottich (ca. 6.500 I) und Kofantbottich (ca. 2.500 I) untergebracht waren. Der westliche Gebäudeteil war für Malzböden und die Darre reserviert. In gleicher Richtung erstreckte sich außerhalb des Gebäudes ein kleiner Hof für den Abort und ein untergeordnetes Holzlager.

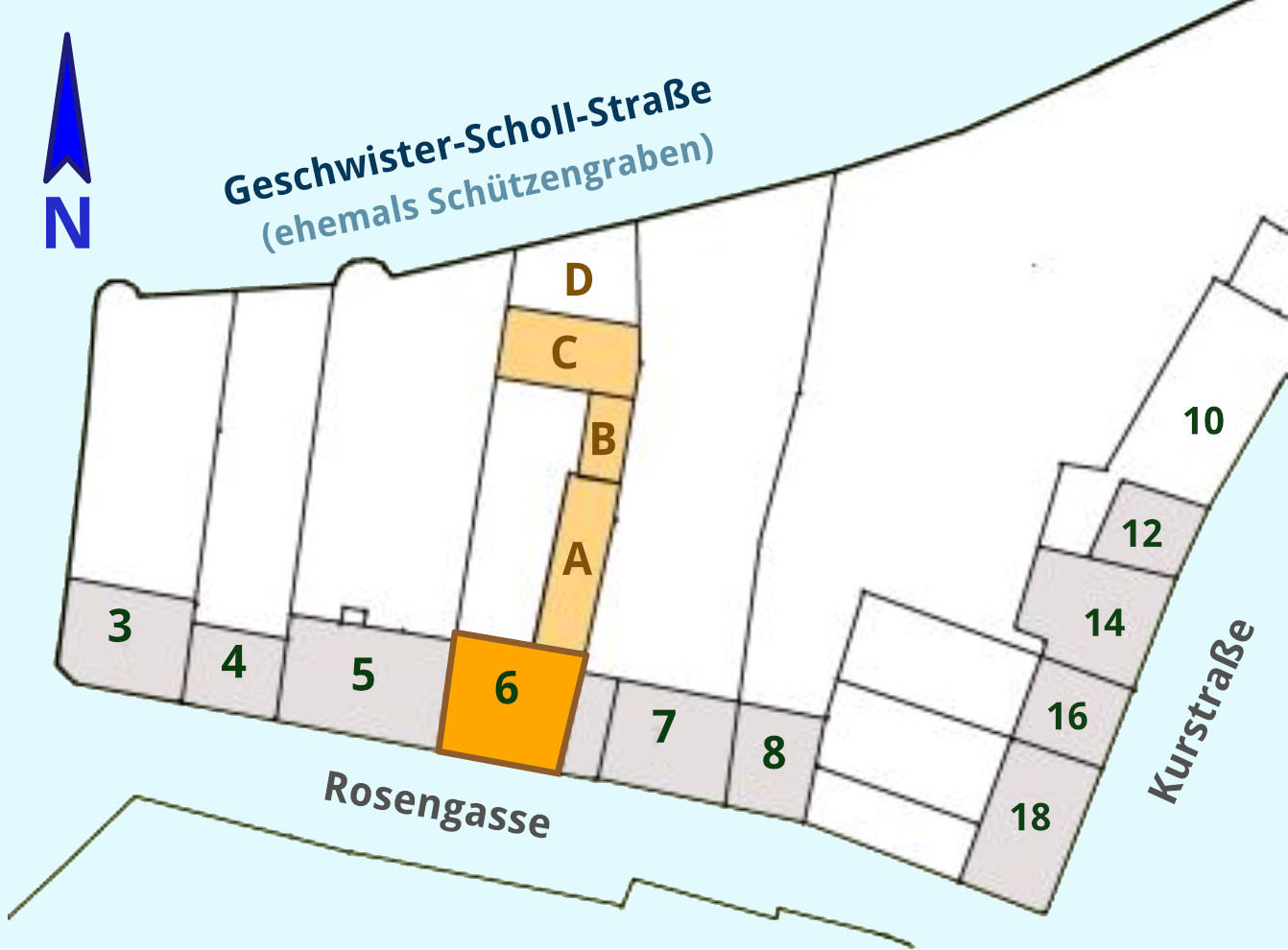

Für die Bevorratung von Brennstoffen war um die Brauerei kein Platz vorhanden. Demzufolge musste das Gelände des Lagerbierhauses in der Rosengasse 6 dafür genutzt werden. Nach alten Beschreibungen befand sich westlich des Brauereihofes noch eine Öffnung in der Stadtmauer, die Grabenpforte für den Personendurchgang.

Die Zufahrt zum Hof war über eine Torfahrt gesichert. Die östliche Seite des Lagerbierhauses war bis 1870 in etwa 5 m Breite unbebaut.

A Seitengebäude als Fass- und Holzlager,

B Stauungen,

C Scheune,

D Garten an der Stadtmauer

Im vorderen Brauereiteil des Gebäudes zur Brauhausgasse war ein Zugang. Die Fassade war durch kleine Fenster, die mit Holzläden gesichert waren, unterbrochen. Im Fassadenbereich der Mälzerei waren Luken mit darüber befindlichen Seilrollen angeordnet. In Richtung Süden waren lediglich kleine Fensteröffnungen vorhanden.

Die Angaben sind einer detaillierten Gebäudebeschreibungen entnommen, Zeichnungen bzw. Skizzen oder Bauunterlagen sind nicht vorhanden. Das Brau- oder Trinkwasser wurde wahrscheinlich aus einem Brunnen bezogen. Das weiterhin benötigte Brauchwasser kam von einem Abzweig der Grabenmühle und floss in einer Rinne an der Südseite innerhalb des Gebäudes entlang. 2

Es ist anzunehmen, dass dieses Wasser in Richtung Kräme floss und zum Antrieb der Marktmühle mit genutzt wurde. Angaben aus dem Jahre 1858 beinhalten jedoch die Weiterleitung in die Klostergasse.

Die Lagerung oder die Reife des in Fässern abgefüllten Bieres erfolgte nach dem Transport in das Lagerbierhaus Rosengasse, da die Brauerei ohne einen Bierkeller gebaut wurde. Das Lagerbierhaus befand sich an der nördlichen Seite der Rosengasse, heute die Hausnummer 6 (alte Nummer 55), in der Nachbarschaft von Herrn Zinke und Mahler. Das vor 1841 in Besitz der Familie Tuch befindliche Haus wurde von der Stadt bzw. dem Brauherrn für 22 Taler und 12 Groschen Jahrespacht gemietet. In einem Keller von 86 m² Größe waren Fasslager zur Aufnahme der Bierfässer eingebaut.

Bild: Eckhard Pförtner

Die Erweiterung der Kellerkapazität erfolgte nach Ankauf des Grundstückes im Jahre 1842. Während einer Bauzeit von 2 Monaten (November und Dezember als Hauptbauzeit) entstanden zwei weitere Gewölbekeller von jeweils 39 qm Grundfläche in 8,5 m Tiefe. Die Mauerstärke reicht von 3 Fuß (3 x 0,293 m) seitlich und 2 Fuß im Gewölbe.

Mit 11 Tagelöhnern und 16 Maurern konnte der Maurermeister Friedrich Barthel das Bauwerk errichten. 3 Die Vielzahl von erforderlichen Pferdegespannen und deren Führer soll hier nur erwähnt werden. Der rote Karbon-Sandstein für das Gewölbe, die Stufen und Gewände stammt aus dem Kammtal-Steinbruch unweit der Kattenburg und die unbehauenen Füllsteine aus dem Bruch an der Kalkhütte (Anhydrit, wie im Aufsatz über die Kalkhütte gesondert veröffentlicht) in den Anlagen. 4

Eine im Keller z. T. noch erhaltene Steintafel mit lateinischer Inschrift erinnert an die großartige bauliche Leistung im Jahre 1842. Hiermit waren die Voraussetzungen für die Bierlagerung, ähnlich wie in einem Felsenkeller, bei gleichmäßigen 9 °C geschaffen.

Der Fassbestand der Brauerei betrug 1848 bis zu 100 Fässer mit unterschiedlichem Fassungsvermögen von 5 - 26 Eimern, was 343 - 1790 l entsprach. Die insgesamt zur Verfügung stehende Fasskapazität betrug 63.000 l. Da über den Transport in und aus dem Keller keine Unterlagen vorliegen, muss man schlussfolgern, dass die Fässer mit dem Boden zuerst und mit Seilen gehalten über Gleithölzer auf den Treppen hinab gelassen wurden. Der heutige Zustand der Treppenstufen lässt auch die Vermutung zu, dass die Fässer mit Seilen gehalten, direkt hinuntergerollt wurden.

Die in der Mitte ausgearbeiteten Stufen wurden für die heutige Nutzung und Begehbarkeit mit imprägnierten Holzbohlen abgedeckt (2006)

In der oberen Etage des Hauses waren eine komplette Wohnung mit Küche und ein Saal zum Ausschank untergebracht. Der Bierhersteller musste in der Brauerei oder in unserem Fall im Lagerbierhaus die Voraussetzurgen zur Verkostung des Bieres schaffen. Eine so genannte Biermesserin war verantwortlich und vom Bürgermeister verpflichtet persönlich von 7 Uhr bis 22 Uhr und auch länger hochwertiges, gesundes Bier auszuschenken. An der Westseite des Hauses war eine Torfahrt vorhanden, um an das Seitengebäude und die Scheune im Hof zu gelangen.

Das Grundstück erstreckte sich bis zur Stadtmauer am Schützengraben und war auch von hier über eine Tür in der Stadtmauer zu begehen. Ein kleiner Garten mit Obstbäumen befand sich direkt an der Stadtmauer. Das Seitengebäude nordöstlich hinter dem Lagerbierhaus wurde als Fasslager, Holzstall und Schweinestall genutzt und endete in der Scheune.

Über eine Rohrleitung, die im Jahre 1853 erbaut wurde erhielt das Lagerbierhaus einen Brauchwasseranschluss von der kleinen Wipper am Schützengraben. 6 Die Zustimmung durch die Pfännerschaft, dem Konsortium zur Nutzung der Solequellen, konnte jederzeit kurzfristig zurückgezogen werden.

Die Grundlagen des Brauens waren im Gebiet der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen seit 1588 in der Brauordnung zusammengefasst und geregelt. 7 Mit geringfügigen Veränderungen blieb dieses Regelwerk bis in das 19. Jahrhundert gültig und uns erhalten. Der Inhalt soll in nachstehenden Punkten wiedergegeben werden, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

- Brauen darf nur der, welcher das ganze Jahr braut. Kesselbrauen in den Häusern ist verboten, um das Stadtbier verkaufen zu können

- Für Reiche und Arme darf nur im Brauhaus gebraut werden

- Verdorbenes und nicht gelungenes Bier hat der Braumeister zu bezahlen

- Um ein gutes Bier zu brauen, soll nur nach Martini (11.11.) bis Wallburgis (30.04.) der Malz begossen bzw. gebraut werden

- Es darf nur gutes, gesundes und schmackhaftes Bier verkauft werden

- Maximal zwei Biersorten dürfen angezapft werden. Innerhalb von acht Tagen muss das Fass geleert sein

- Brauer oder Bürger dürfen nur ein Bierlager besitzen.

- Ein Gebräu von 16 Fässern ist aus 7 1/2 Marktscheffeln Malz und 2 Marktscheffeln Hopfen herzustellen. Für das erste Gebräu in der Woche darf nur die Hälfte angesetzt werden. Es sind für 8 Fässer 40 Scheffel Malz und 1 Marktscheffel Hopfen einzusetzen. Die genannten Rezepturen sind nicht nachvollziehbar und sollen lediglich erwähnt werden

- Kein Brauherr darf ohne Erlaubnis der Herrschaft ausschenken. Geschenktes Bier darf nur im Hause straffrei getrunken werden, wie auch zu Hochzeiten und Taufen

- Die Biermesserin soll außer dem Essen 3 Groschen ausgezahlt bekommen. Ihre Arbeitszeit geht so lange wie der Ausschank erforderlich ist

- Für jedes Gebräu sind 15 Groschen Lohn zu zahlen, wovon der Brauknecht und der Mühlenknecht jeweils 1 Groschen erhält. Dem Bierführer jedoch 4 Groschen zugestanden werden

Mit der zeitlichen Entwicklung wurden Änderungen und Ergänzungen in die Brauordnung aufgenommen. 8

Seit 1672 wurde festgelegt, dass der Brauherr und später auch Ratspersonen den Kofant (Dünnbier) an ihr Gesinde verkaufen können. Die Bezahlung der Bierführer, Knechte und Hilfsknechte wurde ständig verbessert. Insgesamt sollen für den Bierführer und die Träger nicht mehr als 8 Groschen gezahlt werden. Für ein Doppelbier waren 2 Taler und 6 Groschen, für ein Einfachbier 1 Taler und 20 Groschen zu zahlen.

So erhielten die Träger (meist Tagelöhner) für Mälzen und Sacken 1 - 2 Stübchen Bier (1 Stübchen - 4 Maß = 2 Kannen = 3,82 I). Die Biermesserin erhielt gemäß Brauordnung von 1672 für den Ausschank 6 Groschen und eine Kanne Doppelbier. In der Brauordnung von 1710 wurde auch der Preis des Bieres geregelt. So kostete z. B. bei einem Gerstepreis pro Nordhäuser Scheffel (45,63 I) von 11 bis 14 Groschen 1 Kanne Doppelbier 11 Pfennige. Das Einfachbier 3 Pfennige weniger und das Doppeldoppelbier 4 Pfennige mehr als das Doppelbier.

Die vorbereitete Gerste kam unter Zusatz von Wasser in den Maischbottich von etwa 3 m Durchmesser und 1 m Höhe. Der Wasserzusatz war durch eingeschlagene Visiere im Inneren des Bottichs sowie einen Überlauf exakt bestimmt. Aus einer Eichung des Jahres 1838 ist bekannt, dass ein Gebräu

76 1/3 Eimer = 5244 L (1 Eimer = 68,7 L)

Maischgut entsprach. Daraus konnten 48 bis 54 Eimer = 3298 bis 3710 l Lagerbier hergestellt werden. Um ein Gefühl für die Stärke und Würze der früher gebräuchlichen, zeitabhängigen Biersorten zu entwickeln, soll der Gersteeinsatz je Gebräu zusammengestellt werden.

| Sorte | # Scheffel Gerste | Jahr |

|---|---|---|

| Doppelbier | 60 | 1831 |

| Doppeldoppelbier | 50 | 1831 |

| Einfachbier | 30 | 1831 |

| Doppelbier | 60 | 1848 |

| Lagerbier | 40 | 1853 |

| Broihan (Stadtbier) | unter 30 | 1848 |

Broihan war ein Bier, das nur aus Gerste, ohne den Zusatz von Hopfen, gebraut wurde. Der unmittelbare Verkauf und Verbrauch erlaubte die Herstellung selbst in den Sommermonaten. Neben der Brauordnung - oder besser: als Ergänzung derselben - existierten die Braumeisterinstruktionen sowie die Instruktionen für die Biermesserin. In den genannten Schriften waren nicht nur Arbeitsanweisungen sondern auch die Bezahlung enthalten.

Da mit dem städtischen Brauhaus stets die Interessen der Stadt gegenüber den Bürgern erfüllt werden sollten, ist es nur verständlich, wenn seit der Errichtung des Brauhauses auch eine Braugilde, die Brauerschaft bestand. Zum Brauerschaftsdirektorium, den Vorstand der Brauerschaft, gehörte der Bürgermeister. So konnten die Interessen und Forderungen der Stadt und somit auch des Landesherren direkt eingebracht werden. Mitglieder der 40 bis 70 Personen zählende Brauerschaft wurden vor der Aufnahme geprüft, inwieweit sie würdig, seriös und vermögend waren.

Schließlich mussten bei Aufnahme 42 Taler und 12 Silbergroschen als Vermögensanteil eingezahlt werden. Erzielt der Brauherr nach abgeschlossener Jahresbilanz einen Gewinn, so wird dieser als Dividende an die Brauerschaftsangehörigen ausgezahlt. Möchte ein Brauerschaftsangehöriger Brauherr werden, so hat derselbe die Braugerechtigkeit nachzuweisen und zu erfüllen. 9

Dazu muss er Besitzer einer Sölde sein und jährliche Pachteinnahmen von mindestens 10 Talern nachweisen. Besitzer von Landgrundstücken müssen dazu unter Berücksichtigung der geforderten Abgaben beim Landratsamt eine Prüfung vornehmen lassen. Der Brauherr muss ein Brauhaus besitzen oder bewohnen.

Der Werdegang des Bieres wurde vom Sudhaus, dem Ort seiner Entstehung, über den Lagerkeller bis zum Ausschank durch strenge Vorschriften überwacht. So wurden auch die Keller der Brauberechtigten von einer Kommission der Brauerschaft untersucht und begutachtet. Beanstandungen von ausgeschenktem Bier mussten sofort dem Stadtrat gemeldet werden, worauf die Brauerschaft überprüfte und daraufhin den Bierpreis reduzierte oder das Bier verworfen hat. Die Einhaltung der Brauinstruktionen wurde überwacht und Verstöße geahndet. So wurden im Jahre 1802 der Marktmüller Johann Friedrich Landgraf und der Rosenmüller Johann Christian Steinhäuser beim Kesselbrauen zu Hause erwischt und mit 20 Talern Strafe sowie der Abgabe des Gebräues bestraft. 10

Die zeitliche Vergabe der Braulose war ebenfalls die Aufgabe der Brauerschaft. Entsprechend der anstehenden Probleme kam das Konsortium zusammen. Bierlose durften nur mit Genehmigung der Brauerschaft und des Landratsamtes weiter verkauft werden. Der Bierankauf war ebenfalls genehmigungspflichtig. Im Jahre 1841 verstarb ein Brauherr, dessen Los der Landkammerrat Schall käuflich erwarb. Dazu war die schriftliche Genehmigung der Landeshauptmannschaft, dem späteren Landratsamt, erforderlich. Die vierteljährliche Ermittlung der Marktpreise für Gerste sowie die daraus sich ergebenden Festlegungen der Bierpreise, wurden durch die Brauerschaft durchgeführt und überwacht. So mussten 1848 zu einem Gerstepreis von 1 Silbergroschen und 14 Pfennig je Scheffel für das Lagerbier 16 Pfennig je Maß (0,954 l) und für Broihan 8 Pfennig je Maß bezahlt werden. Damit wurden die Erhöhungen oder Schwankungen des Gerstepreises direkt auf den Bierpreis umgelegt und vierteljährlich aktualisiert.

Bei der leten Bierabäung iſt der Preis des

Doppelbieres auf 1 Sgr. 3 Pf. pro Quart

für die Monate Februar, März und April feſtgeſtet worden.

Frankenhauſen, den 6. Februar 1866.

Der Stadtrath.

A. Klip

Von Preisentwicklungen oder Preisvergleichen über einen größeren Zeitraum soll hier Abstand genommen werden, da erst 1872 eine einheitliche Währung und Maß- und Gewichtsordnung eingeführt wurde. Zum Gerstepreis sei noch erwähnt, dass auch die Anlieferung bis zur Brauerei im Preis enthalten war. Die Lieferanten kamen aus den benachbarten Orten u. a. auch aus Ringleben 11, Oberröblingen, Schillingstedt und Hauterode. 12 Die übliche Maklergebühr von 3 Pfennig je Scheffel zahlte der Brauherr.

Die wohl wichtigste und die Gesamtverantwortung tragende Person im Brauhaus war der Braumeister. Vor Arbeitsaufnahme im Brauhaus hatte er, gemäß der Braumeisterinstruktion von 1853, eine Kaution von 300 Talern zu hinterlegen. 13 Entsprechend der Bedeutung erhielt er eine Entlohnung von 11 Talern je Gebräu Doppelbier. Von jenem Geld hatte er die 3 Braugehilfen, die ihm im Brauhaus zur Seite standen, zu bezahlen. Ferner musste er von seinem Lohn das erforderliche Kleinmaterial, wie Öl für die Beleuchtung, Seife, Bürsten, Schaufeln usw. finanzieren.

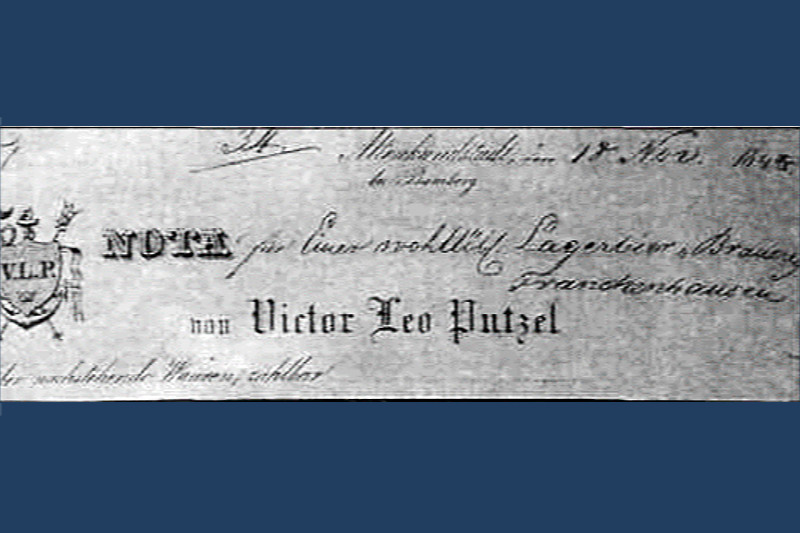

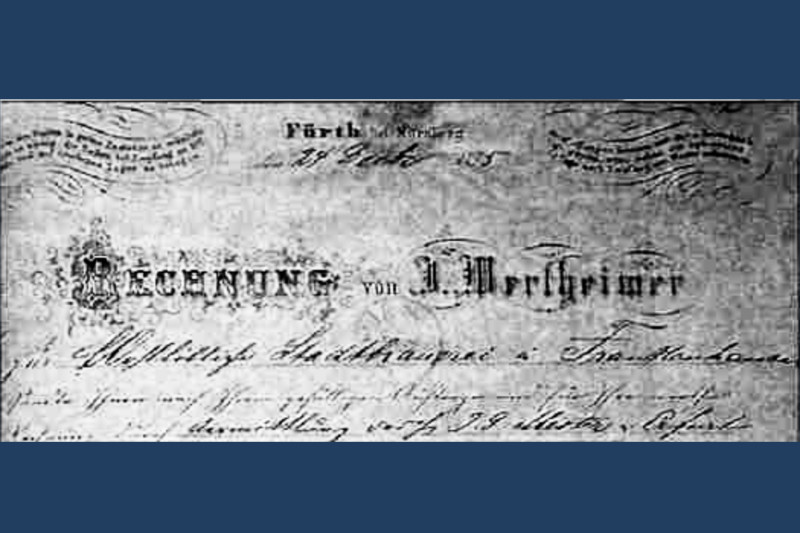

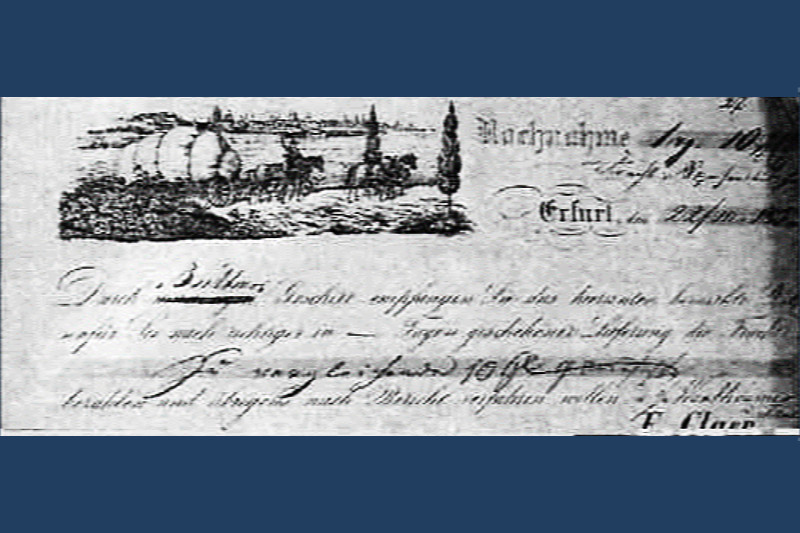

Der Braumeister war verantwortlich für den Ankauf der Gerste, des Hopfen, des Feuerholzes, von Pech, Kolophonium, Korken usw. Für Putz- und Spülarbeiten waren auf Stundenbasis noch zwei Frauen tätig. Das Schroten oder Quetschen hat der Braumeister zu überwachen. Konkret wurde dazu das Getreide in der Rosenmühle, Grabenmühle und auch am Solebrunnen (Pfännerschaftsmühle) /14/für die Brauerei vorbereitet. Sämtliche Transporte wurden nicht selbst durch eigene Fuhrwerke, sondern von anderen Unternehmen ausgeführt. So kam auch der Hopfen vornehmlich aus den fränkischen Städten Fürth und Altenkundstadt mit Pferdefuhrwerken nach Frankenhausen.

Schließlich war der Braumeister auch für die Reparaturen im Brauhaus und Lagerbierkeller verantwortlich. Weiterhin musste er die Bestände im Bierkeller überwachen und nachweisen. Schließlich ging unser Bier bereits 1835 nach Uftrungen, Altstadt, Sangerhausen, Leipzig, Halle, Kannawurf, Brücken, Artern, Kölleda, Sondershausen, Heldrungen, Auleben, Nordhausen, Jecha und Kalbsrieth. 15 16 17

Seit 1853 war der Braumeister verpflichtet von jedem Gebräu ein Probefässchen zu einem Vorzugspreis in den Ratskeller zu liefern und dasselbe nach Leerung wieder abzuholen. Über alle Ausgaben und Einnahmen mussten Belege angefertigt und dem Rechnungsführer übergeben werden. Dank der gewissenhaften Erfassung und Nachweisführung des Rechnungsführers Carl Vorkeller über eine Zeit von etwa 15 Jahren sind überhaupt erst die hier dargestellten Auswertungen möglich gewesen.

Als Braumeister waren in der Frankenhäuser Brauerei tätig:

| Wilhelm Christoph Knaust | 1763 | 18 |

| Johann Christoph Koch | 1763 | 18 |

| Johann Hans Heinrich Große | 1763 | |

| Johann Andreas Kämmerer | 1773 | |

| Rudolf Otto | 1836 | 19 |

| Johann Karl Anton Rössner | 1831 - 53 | |

| Adolf Ferdinand Franke | 1853 | 6 |

Im 18. Jahrhundert waren jeweils unterschiedliche Braumeister für Einfachbier und Doppelbier engagiert.

Über die Festlegung der Brauherren in früherer Zeit ist aufgrund der durch den Brand von 1833 vernichteten Akten nichts bekannt. Es ist anzunehmen, dass die Brauherren für ein Jahr die Brauerei pachten konnten, oder als Inspektoren bzw. Deputierte von der Brauerschaft eingesetzt wurden, wie es auch nach 1840 geschah.

Erst 1841 wurde ein Vertrag mit 28 Artikeln erarbeitet, der die Verpachtung der Brauerei über viele Jahre regeln sollte. Das Vertragswerk wurde von der gesamten Brauerschaft und auch von der Landeshauptmannschaft, dem späteren Landratsamt, bestätigt, gegengezeichnet und gesiegelt. Ab dem Jahre 1857 wird die Brauerei mit Lagerbierkeller über das Frankenhäuser Intelligenzblatt dem Meistbietenden über einen Zeitraum von 12 Jahren angeboten. Den Zuschlag erhielt Friedrich Spangenberg, mit einem Gebot von 1100 Taler Jahresmiete.

Vor Übernahme der Brauerei war noch eine Kaution von 1000 Taler zu hinterlegen, die bei der Stadt mit 4 % verzinst wurde. Das gesamte Zubehör und Kleingeräte wurde zum Zeitwert an F. Spangenberg verkauft.

Die der hiegen Brauera zuſtehende, mit einem ausließenden Privilegium für den Berei der Stadt ausgeſtaete Bier-Braugeretigkeit mit Brauhaus, Lagerbierkeer und Wohnhaus ſo vom 1. Oktober dieſes Jahres ab auf 12 Jahre an die Meiſtbietenden verpatet werden. Es iſt hierzu Verpatungstermin auf

Donnerstag, den 2. Juli dieſes Jahres,

Vormiags 10 Uhr, in dem Siungszimmer der Gemeindebehörde anberaumt worden und werden Patluſtige hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Erſteber vor Antri des Pates eine Caution von 3000 Rſt. Zu beſteen, au ſeine Fähigkeit hierzu no vor dem Zulage nazuweiſen uldig iſt. Die übrigen Patbedingungen können jederzeit bei dem unterzeineten Directorium eingeſehen werden; au iſt das Directorium bereit, dieſelben auf Verlangen gegen Vergütung der Copialien rili mitzutheilen.

Frankenhauſen, den 13. Mai 1857.

Das Directorium der Brauera

S. Baerenklau

Der Vertrag war so erstellt, dass eine absolute Abhängigkeit vom Stadtrat und der Brauerschaft vorausgesetzt wurde. Außerdem waren steuerliche Belastungen enthalten, die das Geschäft des Brauwesens belasteten und nachstehend genannt werden:

- Auf jedes Gebräu Doppelbier nd 20 Silbergroen je Zentner Malz an das Landratsamt zu zahlen (etwa 20 Taler je Gebräu). Weiterhin erhält die Stadtkae 15 Taler Impoſt (Sugebühr) und 3 Taler, 8 Silbergroen und 6 Pfennig je Gebräu als Pfannenzins.

- Auf jedes Gebräu Lagerbier nd 20 Silbergroen je Zentner Malz an das Landratsamt zu zahlen (etwa 10 Taler je Gebräu). Weiterhin erhält die Stadtkae 10 Taler Impoſt (Sugebühr) und 26 Silbergroen und 3 Pfennig je Gebräu als Pfannenzins.

- Die drei Geiſtlien (die Herren Wippermann, Martini und Wäter im Jahre 1854) erhielten jeweils ein Deputat von 1 Ohmkanne (8 Maß = 7,63 l) je Gebräu oder den finanzieen Wert zum aktueen Bierpreis.

- Das gleie Deputat erhält der Ratsdiener in der Form eines auszuzahlenden Betrages.

- Darüber hinaus waren die Koſten für die Feuervererung, Natwätergeld, für den Renungsführer zu zahlen. Der Süenverein hae ein Freilos in der Brauerei aus alter Tradition heraus.

Mit dem Vertrag zeitgleich begannen auch die Probleme und Veränderungen in der Bierbraubranche. Der erhöhte Bedarf an guten Bieren in Deutschland und darüber hinaus, lies das Brauwesen zu einem Industriezweig werden. Moderne und leistungsfähige Brauereien entstanden in großer Zahl. Industrialisierte Brauprozesse garantieren auch ein gleichmäßig gutes und geschmackvolles Bier.

Das städtische Bier wurde schlechter, was die Beschwerden in den Jahren 1858 bis 1866 zeigen. Der Brauereipächter Spangenberg wollte Veränderungen schaffen, die jedoch von der Stadt nicht unterstützt wurden. Nach Ablauf der Pachtzeit sollte der alte Zustand wieder hergestellt werden. Dennoch veranlasste Spangenberg den Ankauf einer Getreidequetsche, die Erneuerung der Bottiche sowie die Erneuerung des Braukessels. Hinzu kam noch, dass das Holz in den Wäldern knapp wurde und die Umstellung auf Kohlefeuerung erfolgen musste.

Es werden durch Fachleute Untersuchungen über den Bau eines Felsenkellers vorgelegt, da der Lagerbierkeller nur mit hohem Transportaufwand beschickt und beräumt werden kann. Im Ergebnis wird ein Keller oberhalb der alten Kalkhütte, nördlich der Anlagen empfohlen. In den Pachtvertrag war enthalten, dass auf alle eingeführten Biere ein Aufschlag von 7 Silbergroschen und 6 Pfennig je Eimer erhoben und auch weitestgehend durchgesetzt wurde. Aus den Fremdbiersteuerlisten ist zu entnehmen, dass bereits 1855 über 281 Eimer (19.304 l) Bier in die Stadt eingeführt und versteuert wurden.

Unstrittig ist, dass gutes Bier zu einem Lebensbedürfnis geworden ist, das sich nur durch eine Produktion in großen Mengen preiswert anbieten lässt. Die Steuern, die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Heizmaterial, die Arbeitslöhne, die veraltete Technologie und die Zeitpacht waren die Gründe und Hemmnisse eines zu teuren Bieres von weniger guter Qualität. Die Missstände erkennend, reichte der Holzhändler Johann Friedrich Kutzleb am 10.08.1859 das Gesuch zum Neubau einer Brauerei in der Altstadt ein, das abgelehnt wurde. 20

Aus den Akten des Jahres 1843 ist bekannt, dass ein Glasfabrikant Johann Christoph Goller eine Fabrik mit eigener Brauerei in der Flur in Richtung Rottleben errichten wollte. 21

Die Ungewissheit in der Brauerschaft über das Fortleben der alten Brauerei, veranlasste das Konsortium zu Überlegungen der Umgestaltung des Brauwesens unter folgenden Bedingungen:

- den Vertrag mit Spangenberg zu kündigen

- jeder kann Bier brauen gegen eine Steuer von 20 Silbergroen je Liter Malz

- Lagerbierhaus in der Roſengae übernimmt die Stadt und hält au einen Braumeiſter

- Der Braumeiſter erhält einen Lohn von 15 Silbergroen je Liter Malz von der Stadt

- bei Nuung des Brauhauſes zahlt der Brauherr weitere 5 Silbergroen je Liter Malz

- Holz für die Feuerung hat jeder ſelbſt zu beſorgen 22

Während im Rathaus keine grundlegenden Veränderungen entschieden wurden, baute Carl Gille als Besitzer der Bachmühle - außerhalb der Stadtmauern - bereits 1856 ein neues Brauhaus. Es folgte 1859 der Kupferschmied Ernst Seidenbusch, der im Hof des Eckhauses Schlossgasse - Jungfernstieg eine ländliche Brauerei errichtete. Die Gebrüder Hermann und Franz Mehler waren die Besitzer einer Brauerei an der Nordhäuser Straße 92 a (heute Rottleber Straße 4, Hotel Reichental). Der Ökonom (Landwirt) Carl Seeland, der einstmals die städtische Brauerei mit Gerste belieferte, lässt 1868 eine Brauerei auf seinem Grundstück in der heutigen Zinkestraße errichten.

Die Bierumsätze Spangenbergs gehen 1867 durch Krieg und die äußeren Gegebenheiten soweit zurück, dass noch 6 Gebräu im Vierteljahr benötigt werden. Selbst im Lagerbierkeller war der Bierverkauf bereits 1851 und früher stark rückläufig, was zur Folge hatte, dass nur noch wenige Stunden ausgeschenkt wurde.

Es übernimmt vom 20. Dieſes Monats an die von löblier Brauera zum Betriebe erwählte Commion den aeinigen Verkauf des Lagerbiers. Der Detail- wie Engros-Verkauf findet vom 20. D. M. ab tägli von früh 7 bis 9 Uhr , gegen nur baare Zahlung ſta. –Außer dieſen Stunden und Sonntags bleibt der Keer verloen. Das betreffende Publikum wird erſut, die Zeit, wo der Keer tägli geöffnet ſein wird, beim Bedarf zu benuen, da außer dieſer Zeit kein Bier verabreit werden wird.

Frankenhauſen, den 17. Juni 1851.

Die Braueras-Direktion.

Im Auftrage: C. Vorkeer

Daraus resultiert im März 1868 die Kündigung des Pachtvertrages. Noch im Juni wird die Ausschreibung der Brauereiverpachtung über 2 Jahre beschlossen. Nach Bekanntgabe der Randbedingungen ziehen sämtliche Bewerber ihr Gebot zurück. Der bisherige Pächter übernimmt abermals die Brauerei unter günstigen steuerlichen Bedingungen. Im Jahre 1870 werden die Pumpen der Brauerei auf Veranlassung des Stadtrates ausgebaut und 1874 das gesamte Inventar zum Verkauf angeboten. 23

Inteigenzbla.

Na Auflöſung der hiegen Braugenoenscba faen aus dem bisherigen ſtadträlieu Brauhauſe folgende, au zum Lagerbierbrauen eingeritete, Brau-Utenlien, als:

1) ein knpferner circa 40 Eimer haltender Braukeel,

2) ein 6520 Quart haltender Boi,

3) ein desgleien 5894 Quart haltend,

4) ein desgleien 6596 Quart haltend,

5) ein kleinerer — nit gemeener Boi,

6) ein kupferner Hopfenkorb,

7) ein eiſernes Kühliff

Aes im guten Zuſtand bis zum 15. Juni d. J. aus freier Hand verkau werden. Darauf Reflectirende woen daher direct anher melden. Frankenhauſen, den 5. Mai 1874. f Der Stadtrath das. « . Müer. i. V.

Zwischenzeitlich wurde auch die Entscheidung über den Bau der Bürgerschule getroffen. Als Folge musste die alte Brauerei weichen und somit abgerissen werden. Die Brauerschaft verlangte ihre persönlichen Anteile. Die Stadt zog sich durch einen Vergleich ohne Forderungen aus der Verantwortung.

So darf man annehmen, dass zur Beschaffung von Geld auch das Lagerbierhaus an Otto Schütze bzw. Carl Seeland verkauft wurde. Nachweislich ist Otto Schütze im Jahre 1892 der Eigentümer des Anwesens. Der wiederum vererbte das Grundstück seinem Sohn, dem Braumeister Willy Schütze.

Vor der Jahrhundertwende ist der Bierausschank weiter, unter der Gaststättenbezeichnung Augustin'sche Restauration bzw. »Zur Rose« betrieben worden. Im Jahre 1892 sind auch im Bereich der Torfahrt das Zwischengeschoss eingebaut und die Fensterreihen an der Fassade begradigt worden. Das Lokal führte Karl Barthel bis 1906. Als Rentier verkaufte W. Schütze das Grundstück im Jahre 1931 an den Knopffabrikanten Wallrodt (in der nächsten Generation Familie Meyer), der die Räumlichkeiten für die Knopfherstellung nutzte.

Nach dem 2. Weltkrieg war hier seit Mitte der fünfziger Jahre der Bereich Polytechnik des VEB Metallverarbeitung (später Elektro) untergebracht. Neben der Herstellung von elektrischen Feuerzeugen und im Betrieb benötigten Kabelbäumen wurden die Bahnheizkörper aus der eigenen Produktion repariert. Danach erfolgte der Gebäudeumbau für Wohnzwecke.

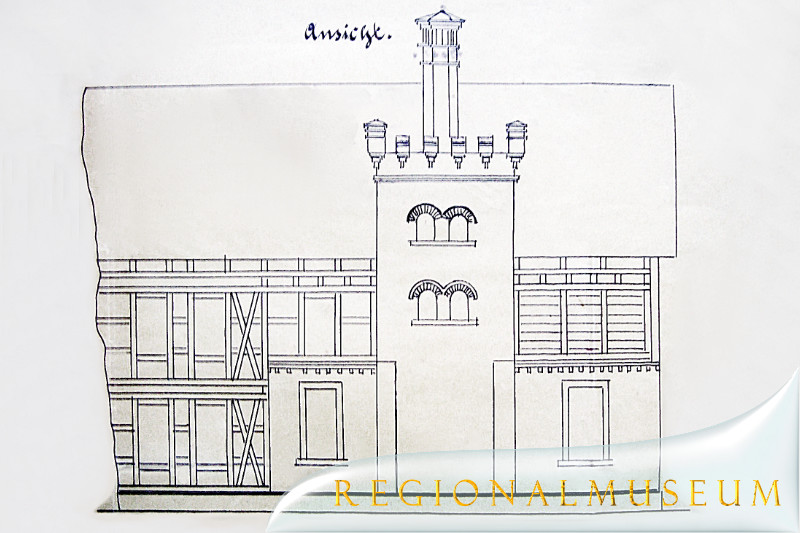

Bild: E. Pförtner

In den Jahren 1840 - 1850 wurden in der alten Brauerei etwa 1.500 Hektoliter Bier zum Verkauf produziert. Als die Gebrüder Mehler 1881 zu brauen begannen, wurden bis zu 2.000 Hektoliter hergestellt, während die Brauereien Schütze (Zinkestraße) und Gille (Bachmühle) in dem genannten Jahr bereits jeweils 4.000 Hektoliter verkauften und selbst produzierten.

Die Brauerei Mehler, etwas zurückgesetzt an der Südseite der Rottleber Straße, wurde 1900 als Holzfachwerk aufgestockt. Der gesamte Gebäudekomplex mit Stallungen, Wohnhaus und Brauerei war U-förmig, nach Süden offen, angeordnet. Direkt an der Straße entstand 1898 ein Flachbau für Wohnzwecke. Nach fünf Jahren erfolgte noch der Anbau des Motorenhauses für einen Sauggasmotor.

Die Brauerei Carl Seeland in der Zinkestraße, die gemeinsam mit dem Schwiegersohn Otto Schütze geführt wurde, entwickelte sich schnell zu einem leistungsfähigen Unternehmen. Mit dem Bau des Sudhauses 1868 25 wurde auch im alten Wohnhaus in der Zinkestraße ein Schankraum eingerichtet. Nach 11 Jahren entstanden eine neue Malztenne an der Wippergasse und eine Eishalle im Innenhof. Im Jahre 1880 wurde das neue Wohnhaus an der Ecke zur Nordhäuser Straße erbaut. 26 Schließlich wurde 1897 das neue Kesselhaus errichtet und die Voraussetzungen für den sauberen Betrieb einer Dampfbrauerei geschaffen. 27 In dieser Zeit wurde auch der erste Felsenkeller oberhalb der Anlagen im Auftrag von O. Schütze in den Anhydrit vorgetrieben.

Am 30.08.1906 wurde im hiesigen Handelsregister unter dem Namen Frankenhäuser Aktienbrauerei ein Unternehmen mit einem Grundkapital von 350.000 Mark eingetragen. Die Gründer der Gesellschaft waren die Nordhäuser Bank, der Kaufmann Josef Hempen, Frau Anna Schütze, Brauereibesitzer Heinrich Gille und der Buchhalter Rudolf Müller. Zum Aufsichtsrat gehörten Brauereibesitzer Otto Schütze, Bankdirektor Erich Jäger und Hotelier Christian Ermisch. Noch im September werden beide Brauereien von der Aktienbrauerei abgekauft und die Gewerbeanmeldung erfolgte am 15.10.1906.

Einst hatte die Familie Gille die Bachmühle vom Kloster erworben und in der Familie weiter vererbt. Nach einer Tradition von 200 Jahren übersiedelt Heinrich Gille nach Sondershausen und die Bachmühle kauft und übernimmt Alfred Schütze nur noch für landwirtschaftliche Zwecke. Bereits 1908 werden in der Frankenhäuser Aktienbrauerei über 11.000 Hektoliter Bier produziert. Der Gewinn erlaubt auch in den Folgejahren bis 1910 eine Dividende von 4 - 5 %, jährlich an die Aktionäre auszuzahlen. Die gute Geschäftslage erlaubt O. Schütze den Kauf des Hotels Bellevue in der Wippermannstraße im Juni 1908. Danach begannen bereits die Vorbereitungen des 1. Weltkrieges mit dem Auftrag zur Herstellung von Dürrgemüse. So wurden 1914 Anbauten als Schankraum, Putzraum und Schnitzelraum errichtet.

Skizzierter Lageplan des Grundstückes Seeland/Schütze in der Zinkestraße um 1914 (nach E. Pförtner)

1...altes Wohnhaus mit Gastraum 1868 umgebaut

2...Stall 1868

3...Gartenhäuschen 1868

4...Biergarten 1868

5...Brauerei-Sudhaus 1868 erbaut

6...Kohlenschuppen 1879

7...Alte Malztenne

8...Neue Malztenne 1879 errichtet

9...Eishalle 1879 errichtet

10...Wohnhaus 1880 errichtet

11...Kesselhaus 1897 errichtet

12...Putzraum 1914 errichtet

13...Schnitzelraum 1914 errichtet

14...Schwankraum 1914 errichtet

Zwischenzeitlich hatte die sich seit 1887 gut entwickelnde Vereinsbrauerei AG in Artern bereits in Frankenhausen umgesehen und den Barbarossagarten am Schützengraben zur Jahrhundertwende gekauft und umgebaut sowie 1912 die Brauerei in der Rottleber Straße erworben. Die Bierproduktion ist in den Kriegsjahren unverändert beibehalten worden oder eher rückläufig gewesen. So erfolgte 1920 die Fusion der Frankenhäuser Aktienbrauerei mit der Vereinsbrauerei AG Artern neben anderen Fusionen und Ankäufen unter dem neuen Namen der Vereinigten Thüringer Brauereien AG Artern.

In Frankenhausen wurde die Produktion schließlich eingestellt. Die vorhandenen Gebäude als Niederlage genutzt, um auch hier das Bier mit dem Namen des Kaisers Barbarossa (Barbarossa-Bräu) abzufüllen und zu vertreiben. Die Flaschenabfüllung wurde zeitlich begrenzt noch in Frankenhausen durchgeführt. Pferdefuhrwerke mit den noch bekannten Tafelwagen verteilten das Bier bzw. die Getränke. Neben dieser Abfüllung bestanden in Frankenhausen noch weitere Bier- und Limonadenverleger, wie

- Karl Mehler jun., Erfurter Straße 13

- Alexander Peter, Erfurter Straße 47

- Walter Schrader, Badegasse 31

- Konrad Barthel, Zinkestraße

Bild: Sammlung Regionalmuseum

Bild: E. Pförtner/ Sammlung Regionalmuseum

Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei siedelte sich das Kyffhäuser Laboratorium seit 1929 mit etwa 35 Beschäftigten unter der Leitung von Hermann Quinke an. Umbauten den Erfordernissen entsprechend, zogen auch 1942 den Bau des 19 m Schornsteines an der Wippergasse nach sich.28

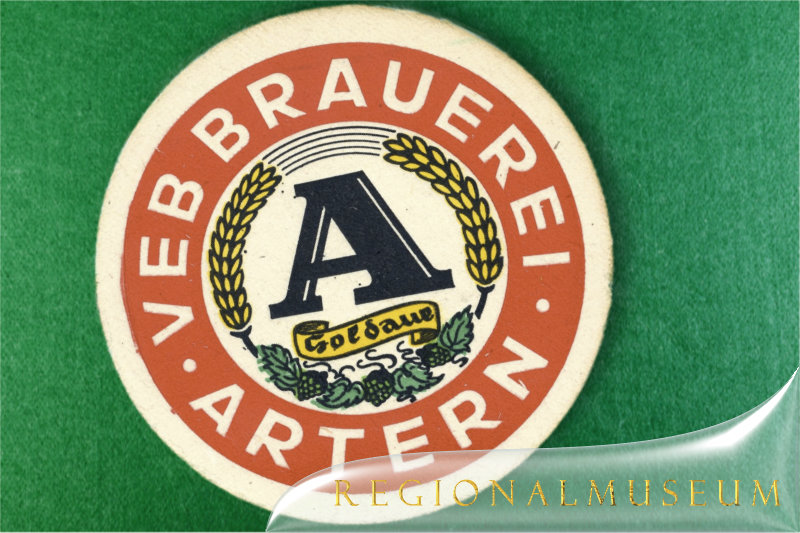

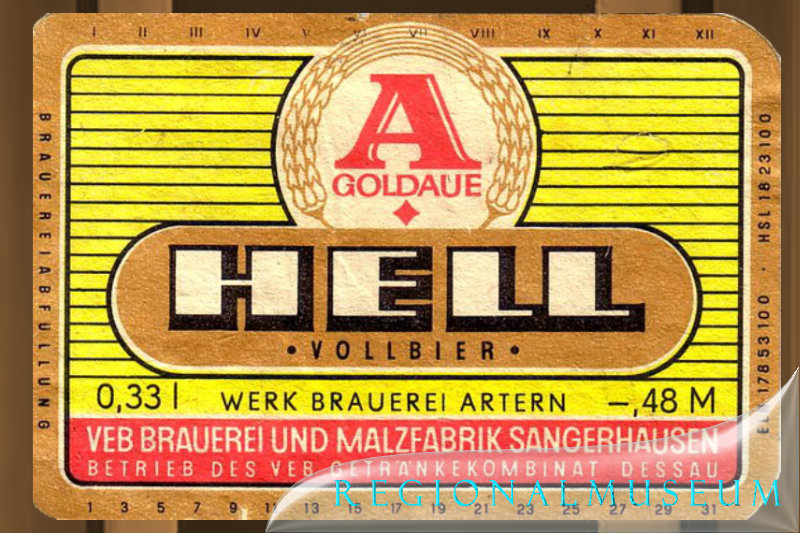

Auch nach 1945 wurde die Niederlassung in Bad Frankenhausen von der Brauerei Artern in gleicher Weise genutzt. Unter der Bezeichnung VEB Venag Brauerei Artern seit 1948, VEB Brauerei- und Malzkombinat Sangerhausen seit 1968 und VEB Getränkekombinat Dessau seit 1971 war immer Artern mit integriert. Die Produkte wurden mit Goldaue Quell beschriftet.

Bild: Sammlung Regionalmuseum

Bild: Sammlung Regionalmuseum

Auch nach 1945 wurde die Niederlassung in Bad Frankenhausen von der Brauerei Artern in gleicher Weise genutzt. Unter der Bezeichnung VEB Venag Brauerei Artern seit 1948, VEB Brauerei- und Malzkombinat Sangerhausen seit 1968 und VEB Getränkekombinat Dessau seit 1971 war immer Artern mit integriert. Die Produkte wurden mit »Goldaue Quell« beschriftet.

Der technische Fortschritt machte auch die Pferdehaltung überflüssig, da moderne, leistungsfähige Fahrzeuge die Pferdegespanne ersetzten. So erfolgte ab 1969 die Belieferung direkt von Artern. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Niederlassung blieben seitdem ungenutzt. Die Produktion der Firma Quinke wurde 1952 nach Erfurt verlagert. 1953 wurde der VEB (K) Nahrungs- und Genussmittelbetriebe Bad Frankenhausen gegründet und 1954 wird die Süßmosterei zur Herstellung von Handels- und Lohnmost eingerichtet. Im gleichen Jahr werden die eigenständigen Betriebe

- VEB (K) Göllinger Konserven- und Marmeladenfabrik (GÖKOMA)

- Mühle in Bottendorf (1954-59)

- Likörfabrik Artern (1954-60)

- Pachtbetrieb Marktscheffel in Sangerhausen (1958-60)

- Betriebsteil in Ringleben (1958-69)

- Konservenfabrik Tilleda (1957)

in dem Frankenhäuser Betrieb integriert und von hier aus verwaltet. Bis zum Jahre 1975 waren Steigerungen auf 6500 t und bis 1980 auf 8000 t Konserven geplant. Die Marmeladenherstellung wurde an die Finkenheerder Obstwerke in Zörbig 1964 abgetreten. Im Jahre 1968 -1974 wird eine neue Unterstellung und Firmierung als VEB OGIS Konservenkombinat Zeitz, Werk III, Bad Frankenhausen durchgesetzt. 1969 wird die Produktion von Handelsmost zugunsten einer 2,5-fachen Steigerung von Lohnmost eingestellt.

Von 1974-1980 bestand die Firmierung VEB OGIS Bad Frankenhausen und wurde 1981 - 89 ergänzt durch Sitz Göllingen. Im Jahre 1990 erfolgte die Schließung des Gesamtbetriebes.

Die stark in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude und die fehlende Werterhaltung machten den Abriss des Gesamtkomplexes, mit Ausnahme des Sudhauses, erforderlich. Nach dem Umbau und einer Sanierung bleibt es als Erinnerung erhalten. Großzügige Parkplätze und ein Einkaufscenter (für weinge Jahre geöffnet) belebten das Quartier oberhalb der Zinkestraße bis zur Wippergasse. Zugleich geht damit eine Ära in der Frankenhäuser Geschichte zu Ende - Das Bierbrauen.

Eckhard Pförtner

Quellennachweise

- Stadtratssitzungen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII-23, 1873 – 84.

- Pachtvertrag mit F. Spangenberg, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa-119, 1857.

- Brauereiakten, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-51, 1841–54.

- Kellerbau, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII-7, 1842.

- Internet, Weidert-Nicolay-Hanau, 2007.

- Brauerschaftsakten, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa/Brhs.-37, 1853–54.

- Brauordnung von Wilhelm I., Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa-103, 1588.

- Brauordnung, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa-104, 1672.

- Braugerechtigkeit, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa-108, 1833

- Akten der Lagerbierbrauerei, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-50, 1822–66.

- Rechnungen der Brauerei, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-64, 1845-46.

- Rechnungen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-69 bis 75, 1849–56.

- Braumeisterinstruktionen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa/Brhs.-113, 1853.

- Rechnungen der Brauerei, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-67, 1847–48.

- Rechnungen der Brauerei, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-53, 1834.

- Einnahmen und Ausgaben, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-55, 1834–35.

- Einnahmen und Ausgaben, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-56, 1836–37.

- Einhaltung der Brauinstruktionen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-42, 1761-74.

- Klagesachen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-36, 1802–40.

- Gesuche, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa - 92, 1857–63.

- Akten der Brauerei, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIF/Brhs.-51, 1841–54.

- Neuordnung des Brauens, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa-94, 1859.

- Klagesachen, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/IIFa/Brhs.-40, 1870–74.

- Bauanträge, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII –40, 1900–01.

- Bauanträge, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII –14, 1868.

- Bauanträge, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII –20, 1880.

- Bauanträge, Stadtarchiv Bad Frankenhausen 1/VIII –37, 1897.

- Bauakten des Thüringischen Kreisamtes Sondershausen, 987 Band XLVIII, Thüringischen Staatsarchiv Gotha, April 2004.